Démarche :

HABITER, habiter la nature,

La vie des sols

[- Rencontre des Alouettes avec Richard Vilbert, agriculteur bio de Rubempré. Écrit de Christophe Baticle. À La Forge, le 2 mars 2022. Avec la photographie d’Eric Larrayadieu -]

▼

S’inventer une manière de produire sans chimie industrielle

Lorsque l’on s’intéresse à l’agriculture, s’impose rapidement l’idée que l’on ne peut y comprendre quelque-chose sans parler technicité, et finalement chimie végétale. Cette dernière ne peut cependant être distinguée du sol qui lui donne naissance, via les interaction qui se créent au sein du milieu vivant. Et c’est justement dans cette question du foncier, mais quant à sa dimension qualitative, que nous fait entrer Richard, exploitant dans notre secteur d’étude de la Haute-Somme, à Rubempré précisément, distant de quelques kilomètres par rapport à Molliens-au-Bois où a lieu l’entretien de ce 2 mars 2022.

En 2009 ce quinquagénaire est passé en production dite « biologique ». Il avait alors 42 ans. On perçoit en l’écoutant que cette transition est le fruit d’une maturation qui trouve ses origines dans la perception qu’il se fait de son sol, celui qu’il exploite sur 220 hectares, donc une structure assez importante au regard d’une moyenne départementale qui s’établissait à 94 hectares en 2018[1]. Mais là n’est pas l’essentiel, comme nous allons le constater.

UN CHEMINEMENT POUR TROUVER SON « SYSTÈME » : le choix du non-labour

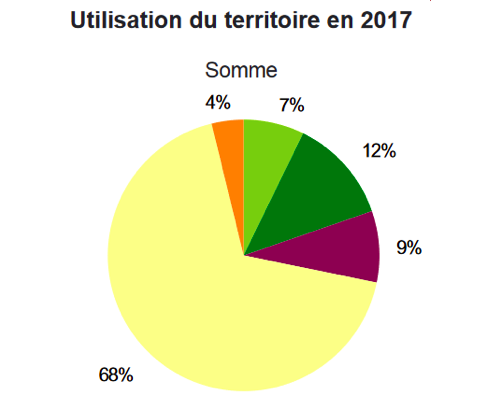

Le département de la Somme est le second, en France métropolitaine, en pourcentage de la surface totale consacrée aux terres arables. C’est ce qui lui donne, au niveau national, cette représentation de territoire « rural ». Mais on n’y trouve qu’un peu plus de 5 000 exploitations, soit seulement 19% des structures agricoles présentes dans la région Hauts-de-France. En conséquence, ce sont donc de grandes fermes qu’on y trouve, soit plus de dix hectares au-dessus de la moyenne régionale et plus de trente si on retient le chiffre national.

Voir Draaf Hauts-de-France, Agreste, op. cit., page 1.

Comme tout exploitant, Richard a dû trouver une combinaison entre ses dotations initiales et ce qu’il souhaitait faire dans son métier. Cette combinatoire est le lot de tout agriculteur, lequel doit « faire avec », à savoir une surface, des qualités de terre, un matériel déjà acquis, une capacité d’investissement plus ou moins importante et des desiderata personnels. Il s’agit alors d’arbitrer entre des possibles, mesurer les risques de ses choix, viser une rentabilité sous contraintes.

L’originalité de Richard tient dans le fait qu’il produit notamment du colza et du lin transformés par ses soins en huile. C’est ce qui le distingue de ses collègues, plutôt orientés vers la production céréalière. Il a commencé la transformation directe avec l’huile de colza, mais surtout en production biologique.

Ce cheminement vers le bio s’est réalisé progressivement, mais son explication relève d’un intérêt premier pour la vie du sol comme alternative au système dit « conventionnel », ce dernier se révélant extrêmement gourmand en intrants, qui grèvent les budgets des exploitants.

Lorsqu’il s’installe en 1987 Richard reprend alors la ferme familiale, qui ne se différencie guère de celle des voisins : céréales couplées à du colza, avec un peu de pomme de terre. À ce moment il est âgé de vingt ans. Après avoir poursuivi des études qui devaient l’amener vers un Bac agricole et un Brevet de technicien agricole (BTA), il se retrouve à suppléer aux incapacités de son père, tombé malade alors qu’il n’est qu’en classe de Première. Une année à gérer l’exploitation bien qu’il n’ait pas encore dix-huit ans. Il confie que ce fut difficile, d’autant que ce père décède une année plus tard. Le seul point positif, c’est qu’il n’aura aucun frein familial pour mener sa barque comme bon lui semble. Au lycée déjà il se sentait en décalage avec ses collègues, attiré par les questions qui tournent autour de la vie du sol.

« Aujourd’hui je me rends compte que c’est central. »

En conséquence, moins de dix années après cette épreuve le voilà qui décide de cesser progressivement le labour pour adopter la méthode du semis direct, après donc un travail de la terre limité aux premiers centimètres, sans retournement. Nous sommes en 1995 et il confie avoir alors été « pris pour un fou ». C’est encore une fois l’absence de pression dans son environnement proche qui le pousse à poursuivre, malgré les difficultés, en réduisant par exemple les doses des traitements à 20% des recommandations : « Et ça marchait ». Son épouse n’est effectivement pas issue du milieu agricole et travaillant comme infirmière elle ne part pas des a priori habituels. Rappelons que la charrue reste un instrument qui symbolise le travail foncier par excellence[2]. Retourner la terre permet de se débarrasser des adventices et, comme chacun sait, la nature a horreur du vide, qu’elle remplit immédiatement de plantes opportunistes. Et pour Richard ce sera le chardon, dont ses champs, la première année, se retrouvent envahis, jusqu’à 75% sur certaines parcelles. De quoi provoquer la risée et renforcer la conviction d’une aberration : un utopiste en somme. Il suit néanmoins des formations afin de dynamiser les plantes selon des procédés naturels.

La force de Richard consistera à reprendre quelques fondamentaux, liés aux connaissances dont la paysannerie faisait preuve avant l’introduction des pesticides. Pendant deux campagnes il sème de la luzerne, sachant que le pouvoir racinaire de cette plante fourragère est supérieur à celui du chardon, lequel finit par disparaître. Mais cette éradication n’est pas le seul avantage puisque la luzerne permet encore d’apporter un surcroit d’azote, dont le colza est grand consommateur pour pousser. Ca tombe bien, puisque les critères de l’agriculture biologique limitent les apports extérieurs issus de la chimie industrielle. Ne reste donc plus qu’à se tourner vers les légumineuses ou les plantes crucifères. C’est ainsi une double réussite : davantage d’azote naturel et moins d’adventices.

UNE FORME DE CHIMIE VÉGÉTALE : PH et résistivité

Il s’agissait donc de bien comprendre les processus naturels pour suppléer aux engrais azotés et avoir une certaine confiance quant à leur efficacité. Déjà avant son passage progressif à l’agriculture biologique, Richard avait entamé un processus de diminution des intrants en substituant les engrais chimiques par des matières organiques issues de fientes de poules, dont il se fournit alors via des poulaillers eux-mêmes en production bio. De 20% de sa surface il passe à 50%, avant de ne plus se consacrer qu’au bio.

Le principe de base se révèle assez simple au fond. L’azote est présent naturellement dans l’air et le meilleur allié pour le capter et le faire intégrer le sol reste une légumineuse. Pour ses champs de blé il sème ainsi du trèfle, « comme ils faisaient avant », avant l’industrie des engrais. C’est devenu d’autant plus intéressant aujourd’hui que l’on constate une pénurie en azote minéral, lequel exige beaucoup d’énergie, et notamment du gaz, pour sa production[3]. Quant à la potasse, il estime qu’elle est très présente dans les sols, au travers des apports antérieurs pendant les dernières décennies.

Simple, ce principe est néanmoins exigeant. Il s’agit de maintenir le sol couvert pendant l’essentiel de l’année, et ce afin d’assurer une photosynthèse optimale. On capte de la sorte le CO2 présent dans l’atmosphère, piégé par ce biais dans les plantes. « Le sol et les plantes fonctionnent comme des panneaux photovoltaïques ; ça permet de ramener de l’énergie », commente Richard.

On passe ici aux aspects les plus scientifiques dont il convient de maîtriser les rudiments si l’on veut bien comprendre cette vie du sol. Ainsi, quand on se fixe pour objectif de le travailler le moins possible, afin de ne pas perturber ses processus naturels, tenir compte du PH et de sa résistivité devient essentiel. Ici, Richard s’inspire du « système Redox »[4]. Entre le niveau d’acidité[5] présent dans la terre et l’énergie qui l’anime (en millivolts), un certain équilibre doit être maintenu. En conséquence, toute maladie trouvera un biotope favorable selon le type de déséquilibre constaté. La matière organique devient alors essentielle pour maintenir une résistivité constante, soit le même voltage. Cette approche par le magnétisme rapproche le sol du fonctionnement corporel, avec pour idéal la neutralité (PH=7). « Le phosphore se bloque si c’est trop bas, comme pour nous. L’acide brûle, mais une base c’est pareil » (à savoir un PH faible). Les comparaisons avec le fonctionnement humain sont nombreuses, comme lorsqu’il est question des microbiotes de nos organismes : « les antibiotiques et les fongicides, c’est pas très bon pour le fonctionnement du corps. »

En d’autres termes l’agriculture est une industrie de haute précision, mais les agriculteurs sont encore des chimistes à leur manière et ils peuvent recourir à des produits prêts à l’emploi ou faire travailler le sol dans le sens qui favorise les plantes recherchées.

LA VIE DU SOL : des exigences en fonction des objectifs

Se séparer de la charrue est une chose, mais l’aération de la terre est un aspect indispensable, et avant tout la graine doit pouvoir croître dans un sol relativement meuble. Ici, ce sont les vers de terre qui prennent le relai. Nous n’entrerons pas dans le détail des différentes espèces, mais notons tout de même qu’elles sont au nombre de trois : des petits qui travaillent près de la surface du sol (les épigés), de plus gros qui se situent en profondeur (les endogés) et enfin ceux qui « font la navette » (les anéciques).

Pour Richard, le passage dans la filière bio posait cette difficulté supplémentaire de ne pas coupler production végétale et animale. Là encore, il est passé pour être aliéné. Comment suppléer au besoin de « nourrir » la terre, et qui plus est sur une grande surface, sans les effluents du bétail ? C’est ici qu’intervient à nouveau la vie du sol.

« J’ai pas d’élevage, mais mon élevage c’est les vers de terre. Alors je cherche à les garder en mettant pas de phyto… »

Un bel élevage à vrai dire : l’équivalent d’une tonne deux cent kg par hectare, soit 1,2 kg au mètre carré.

Mais alors, se dit-on, Richard doit être un fervent opposant au glyphosate, le produit phare de Monsanto qui a tant fait polémique[6]. Il n’en est rien pourtant. Certes, il note que tous les produits chimiques ont un potentiel toxique et qu’il est donc nocif de les inhaler, quels qu’ils soient, mais le Roundup est surtout le plus connu de la panoplie et c’est selon lui la raison qui fait qu’il s’est retrouvé au cœur du débat. Les raccourcisseurs seraient de son point de vue les premiers intrants à interdire : « Ce sont tout de même des hormones. »

Par ailleurs, le glyphosate peut se présenter comme une alternative à l’érosion des sols, « comme en Argentine ». Il permet en effet d’éviter un travail du sol trop fréquent et les effets délétères de la charrue, sans parler des économies réalisées en carburant, car produire bio implique de nombreux passages pour le désherbage. D’après l’analyse qu’en fait Richard, on gagnerait à autoriser le glyphosate pour le semi direct, avec pour finalité de fixer un maximum de carbone dans la terre. Si les matières organiques en surface sont présentes en quantité suffisante, plaide-t-il, la substance active du Roundup sera absorbée. Et c’est justement l’un des objectifs du semi direct que de conserver cette matière organique.

« Bon, l’idéal ce serait la forêt, mais c’est pas évident d’y cultiver des carottes… »

Ceci étant, dès le début des années 2000 Richard a planté des haies dans ses parcelles les plus exposées aux coulées de boue, un contexte qui affecte particulièrement le hameau de Val-de-Maison où il est implanté. Elles sont taillées à deux mètres de hauteur pour éviter l’ombrage, mais elles jouent leur rôle de barrière. Sans être de l’agroforesterie, ces haies constituent autant de zones tampon. Une idée qui fait son chemin puisqu’un de ses voisins s’est lancé dans l’agroforesterie.

Cette manière d’appréhender le milieu permet à Richard de relativiser les critiques qu’il entend ici et là. L’huile de palme par exemple est déprédatrice pour la forêt, certes, mais pas plus qu’en France lorsque l’on cultive sur les mêmes terres légume sur légume, année après année. La question est ainsi de savoir « où on met le curseur. Les légumes augmentent la rentabilité, mais on pourrait adapter les aides en faveur des produits à faible rentabilité. »

RÉSISTER À L’ENVIRONNEMENT SOCIAL : pour envisager autrement le milieu botanique

Dans le cas de figure qui nous intéresse ici, l’exploitation se situe hors agglomération, une « ferme de plaine ». Richard a connu la vie villageoise et ses difficultés, notamment l’étroitesse lorsque le matériel s’élargit. Et puis s’ajoutent les nuisances pour l’environnement humain, comme l’aération du blé stocké, source de bruit.

Il s’est ainsi orienté vers un bâtiment dont l’exploitation disposait à l’écart du village. En 1988 il y fait construire une nouvelle surface couverte, qui sera suivie de sa maison d’habitation et enfin d’un nouveau bâtiment agricole. L’inconvénient de cette mise à distance reste le caractère venteux du site. C’est l’un de ses oncles, exploitant dans le Santerre, qui lui avait conseillé de privilégier la plaine au village. Il ne l’a pas regretté.

De la même manière, Richard n’a pas hésité à réduire sa surface agricole utilisée (SAU) directement par ses soins à 180 hectares, et ce afin d’allonger ses rotations à cinq, voire six années, et ainsi favoriser la productivité de ses terres. Pour ce faire il cède entre 30 et 40 hectares à un exploitant bio situé dans les Landes, afin qu’y soient semés carottes et choux. Le travail effectif est réalisé par des exploitants de la région, mais les récoltes permettent au producteur landais de faire la soudure lorsque c’est la période basse dans le Sud-Ouest, notamment pour les carottes. Certes, le limon picard n’est pas l’équivalent du sable landais, mais en cultivant en butte on obtient le même résultat et surtout des produits plus goûteux, car nourris d’un sol plus riche en matières organiques.

« Avec du sable c’est fade, alors que des carottes qui ont souffert dans l’argile sont meilleures. »

Richard trouve de la sorte son équilibre en pouvant cultiver la même plante à échéance rallongée. De même, le prêt de terre est réalisé avec un autre producteur, local cette fois, qui lui loue des surfaces afin de produire des pommes de terre biologiques. Les légumes sont importants dans son système qui fait la part belle à la vitalité du sol, dans la mesure où ils sont fortement consommateurs en matière organique et qu’ils diversifient les plantes cultivées, chacune apportant ses avantages à la terre.

Ces écarts avec les pratiques habituelles dans la région nous incitent à mettre l’accent sur ce que la sociologie de l’École dite de Chicago a nommé « contrôle social »[7]. Si Richard apprend qu’il est critiqué pour ses choix, c’est effectivement qu’il sort des sentiers battus pour travailler différemment. Ce faisant il remet indirectement en question les manières de faire acceptées comme étant les bonnes. Il savait que c’était le prix à payer pour cette liberté d’action, mais il n’est pas davantage étonné de la « surveillance » dont il fait l’objet, ou plutôt ses champs, comme cette première année en bio ponctuée par l’invasion des chardons.

Désormais le semi sans labour est mieux toléré par les milieux agricoles, mais les producteurs conventionnels trouvent à discuter le secteur biologique lorsqu’il est en difficulté. Aujourd’hui, par exemple, le marché du blé bio est déséquilibré par une surproduction liée à la diminution de la demande. Il faut ainsi stocker le surplus pour éviter un effondrement des prix, mais cette mesure a ses limites temporelles.

INTERCONNAISSANCE : un petit monde

Autour du feu qui crépite dans la forge où nous sommes installés, il est perceptible que c’est un petit monde qui nous occupe, où l’interconnaissance joue un rôle déterminant. On saisit ainsi la dimension locale au travers des liens qui se sont établis entre les uns et les autres. De la sorte, Richard est tout de suite identifié par son lieu d’habitat : « à côté de chez Marion »[8] entend-on ainsi. D’autres invités s’approvisionnent en huile depuis des années chez Richard. Un couple se présente comme « issu du monde agricole », ce qui ne manque pas de créer une certaine confiance. On n’hésite pas non plus à préciser sa date d’installation là où on habite : 1976 pour l’exemple qui nous intéresse. Ainsi, le temps et l’espace se conjuguent pour exprimer une certaine autochtonie[9].

Avec cette idée d’inscription sur un territoire dans le temps long se pose la question de la transmission familiale. Ici, Richard a peut-être trouvé une succession qu’il n’avait pas imaginée et pas même recherchée. Parmi ses trois filles, l’une d’elle a effectivement réalisé un BTS en arts appliqués, très éloigné a priori de l’agriculture. À la suite d’une restructuration la voilà qui s’intéresse au secteur de l’événementiel et aux fleurs qui accompagnent parfois ces évènements. Bien qu’installée à Paris, elle envisage ainsi de revenir s’installer à Rubempré, chez son père, pour y produire les précieux boutons. Une autre de ses filles a quant à elle passé un BTS tourné vers le cheval. Là encore nous ne sommes pas très loin de l’agriculture. Richard se dit que ces activités vont exiger de lui un certain investissement pour que ces projets en viennent à se réaliser. « Il va y avoir du travail. Je ne suis pas prêt d’être à la retraite. »

Christophe Baticle

Travailleur intellectuel, surnuméraire ès Sciences sociales

Faisant fonction d’enseignant-chercheur en sociologie, anthropologie, sciences de l’éducation et sciences sanitaires et sociales

Laboratoire Habiter le Monde

Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Université catholique de Lille

———————————————————————-

[1] Selon le n°9 d’Agreste Hauts-de-France, consacré aux « Chiffres et données », mars 2019, [En ligne] : https://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRICULTURE-SOMME_cle0e87e9.pdf

[2] Voir à ce titre le film Regain, réalisé par Marcel Pagnol, 1937, d’après le roman éponyme de Jean Giono.

[3] Précisons que ce texte est écrit en pleine crise ukrainienne, les prix des carburants à la pompe ayant flambé jusqu’à plus de deux euros le litre d’essence.

[4] Cf. Olivier Husson, [En ligne] : https://www.youtube.com/watch?v=D7ZDh1_psLo

[5] Le PH n’est pas exactement un équivalent de la variable mise en avant dans le système Redox, mais nous simplifions ici.

[6] Cf. le rapport consacré aux controverses environnementales en agriculture : Christophe Baticle, Les syndicats agricoles et l’environnement : cinq dossiers controversés (les produits phytosanitaires, les variétés végétales rendues tolérantes aux herbicides, la mortalité des abeilles, le bien-être animal et les médicaments vétérinaires, ANSES, avril 2018, coordonné par François Purseigle (Science Po Paris).

[7] « On appelle « contrôle social » l’ensemble des moyens et des pratiques, formels ou informels, mis en oeuvre au sein d’une société ou d’un groupe social, pour que ses membres agissent en conformité avec les normes dominantes en vigueur. Son but est de garantir l’ordre social et le respect du système de valeurs. Il peut être positif pour stimuler un comportement acceptable ou négatif pour empêcher un comportement considéré comme néfaste pour les droits et les intérêts des autres. » Source : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Controle_social.htm

[8] Voir les textes consacrés à cette « panicultrice » sur le site du collectif : www.laforge.org

[9] Cf. Jean-Noël Retière, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », in Politix, volume 16, n°63, troisième trimestre 2003, pages 121 à 143.

▼

Action réalisée

Auteur.e.s Christophe Baticle Eric Larrayadieu

Productions liés

- Rencontre (12) avec Richard Vilbert, agriculteur