Démarche :

HABITER, habiter la nature,

Des villages si semblable

[ Rassemblement des Alouettes dans le Jardin de Maryse, dans Molliens, à La Forge. Écrits de Christophe Baticle. Le 3 juillet 2021 ]

« Les muches font partie de l’ADN des Picards » (sic.)

Un ancien président du Conseil général de la Somme, Molliens-au-Bois, samedi 3 juillet 2021.

LE TRAVAIL DE DIFFÉRENCIATION

Le samedi 3 juillet 2021 s’est déroulée, à Molliens-au-Bois, une fête qui marquait la fin du cycle pour « Habiter la nature ». Rappelons ici qu’il s’agissait, pour notre collectif, de proposer des échanges autour du thème des changements intervenus, en cours et à venir dans l’agriculture. Il restera à produire l’ouvrage qui témoignera de ces rencontres, menées dans un petit village de la Somme comme tant d’autres et qui, malgré tout, reste unique. Ce ne sera pas une surprise pour ses habitants, car comme le savent les ruraux, il n’y a finalement pas d’incitation plus forte à la différenciation que la ressemblance. C’est là un paradoxe, mais vérifié à chaque fois que l’on s’intéresse à un lieu précis : au-delà des similitudes, ce qui marque un endroit c’est tout le récit qui le distingue de ses semblables. Nous avons pu le constater une fois encore.

Le rendez-vous était fixé à 10H30, dans un jardin paysager entretenu avec attention par Maryse, qui a accompagné l’ensemble des rencontres proposées, accompagnée de son conjoint André. Cet espace jouxte l’habitation de nos hôtes, une maison à la fois moderne, mais qui se distingue néanmoins d’un pavillon comme on en rencontre tant dans les zones justement appelées « pavillonnaires ». C’est tout d’abord une longère, qui reprend donc la forme des fermes picardes. Elle se situe ensuite en front de rue, alors que le pavillon cherche à prendre ses distances d’avec la chaussée. Immédiatement à côté de cette longère, on trouve une véritable ferme, aujourd’hui désaffectée. C’est là que Maryse est née et où réside encore sa mère. Molliens compte aujourd’hui un peu plus de 300 habitants et les vieilles familles y sont encore nombreuses. On en a donc rapidement fait le tour et l’anonymat n’y est pas de mise.

À l’entrée du jardin, soigneusement entretenu, on découvrait un drôle de mannequin, homme de paille habillé des loques devenues sans usage, soit une sorte d’épouvantail. On l’appelle épeutoère en picard, moyen d’un autre temps pour effrayer les oiseaux qu’on disait « ravageurs » des champs au moment des semis, mais qu’on voit refleurir depuis quelques années, lorsque les agriculteurs modernes d’aujourd’hui renouent avec cette ancienne pratique.

Nous n’étions ainsi qu’à une rue du siège social de La Forge, installé depuis ses origines dans la commune sur laquelle s’est fixée notre attention dans un premier temps, pour rayonner ensuite sur la proche région, entre Amiens et Doullens.

On se propose ici de revenir sur cette journée, non pas pour en tirer un bilan (ce sera l’objet du livre), mais des sensations, sur un mode très impressionniste au fond.

RETOUR À LA COMMENSALITÉ : les petits plats dans les grands

Ce n’est pas quelque-chose de nouveau, dans les petites communes, que d’organiser des repas collectifs. Généralement, on parle de « banquet ». Le mot est tiré de l’italien banchetto, soit le festin, mais ce dernier terme est lui-même dérivé de banco, le banc, qui dit bien le partage de la table commune. Banqueter, c’est donc effectivement s’asseoir avec d’autres convives pour « se mettre à table ». Mais cette fois pas pour se raconter, ou pas seulement, quoi que cette dimension ait été centrale ici.

Le contexte qui est le nôtre, en ce mois de juillet 2021, n’est certainement pas étranger à cette orientation alimentaire collective. Après plusieurs mois de confinement plus ou moins rigide, de couvre-feu à géométrie variable, il plane sur cette journée un petit air de liberté retrouvée. Les règles sanitaires liées à la crise de la Covid 19 ont été allégées et l’extériorité permet désormais de « tomber les masques »… chirurgicaux, qui étaient devenus notre ordinaire.

Ce qui interpellait en premier lieu, c’est le soin apporté à l’ensemble des plats et desserts proposés. Les convives étaient pour un certain nombre d’entre elles et eux les cuisinières et cuisiniers du jour. Non seulement les saveurs étaient au rendez-vous, mais on pouvait aussi cerner l’attention dont ces mets avaient fait l’objet. Faut-il y voir un contre-don à l’intérêt affiché par La Forge pour les habitants ? Ou plutôt une volonté de faire la démonstration d’un art de recevoir ? Peut-être d’ailleurs est-ce que les deux motifs se confondent. Toujours est-il que l’on ne pouvait que se sentir bienvenu.

Manger ensemble reste l’un des actes sociaux parmi les plus prégnants de toute sociabilité. Alors mangeons.

DES OBJETS POUR DIRE LE PASSÉ AGRICOLE : un apprentissage par corps

L’invitation comportait néanmoins une demande : apporter avec soi un objet qui puisse exprimer l’histoire d’un monde aujourd’hui en grande partie disparu, celui d’une ruralité où les travaux agricoles emplissaient le quotidien. Plusieurs des invités ont répondu favorablement à cette demande. Ils ont apporté ce qu’ils avaient de disponible chez eux bien entendu, mais c’était également l’occasion de tenir un petit propos sur la fonction de cet objet et donc d’un regard sur ce passé révolu.

Jean-Pierre a ainsi profité d’un échenilloir pour nous parler de son ancien métier de pédagogue en sciences physiques. Couper avec cet outil une branche, qui plus est en hauteur, peut sembler une gageure. Ce n’est au final qu’un sécateur monté sur une hampe métallique. Mais avec Jean-Pierre la démultiplication des forces s’éclaire tout à coup et on comprend mieux comment cet outil ingénieux fait feu de tout bois, en utilisant une règle physique simple, mais redoutablement efficace.

Au sol, sur l’herbe fraichement tondue trônait un serpent insolite. C’est en réalité la courroie d’une ancienne batteuse. En observant le cuir épais, on mesure toute la distance qui sépare nos matériaux synthétiques contemporains de cette longue lanière, laquelle permettait la transmission de la force mécanique des premières véritables machines agricoles, les premières à ne pas recourir à la puissance de la traction animale.

Maryse a quant à elle amené deux seringues étonnantes. La plus petite servait à lubrifier les engins qui subissaient des frictions difficilement supportables sans graisse. Il fallait donc enduire en permanence tous ces paliers qui ne demandaient qu’à casser sous l’effet des efforts demandés. La plus volumineuse laissera pantois plus d’un observateur. On se croirait revenu au temps de Molière et du « Médecin malgré lui », où l’outillage médical pouvait faire penser à des engins de torture. Et en effet, il s’agit d’une purge qui était utilisée à l’intention des bovins, notamment pour libérer le placenta après un vêlage. Fabriquée en étain, on l’appelle clystère, qui signifie lavement. Jean-Marie, ancien agriculteur, donne quelques précisions : « On mélangeait un peu d’eau de javel avec de l’eau et on projetait dans le corps de la bête. » Mais les êtres humains aussi avaient droit à leurs séances de nettoyage interne, si ce n’est que souvent on se contentait d’eau salée. L’élevage est tout de même plein de surprises pour le néophyte.

Attardons-nous maintenant un peu sur Marcel. C’est le doyen du village qui commence à taquiner le siècle de son grand âge. Ce sera un peu la star du jour. D’abord parce qu’il est plutôt du genre « bon pied, bon œil » et surtout dans la mesure où il a le verbe facile, souvent drôle. Son objet est une petite enclume pour aiguiser le dard, les faux, lorsque la moissonneuse-batteuse n’était pas encore la machine-reine des champs. Les faucheurs devaient régulièrement s’assurer de l’efficacité du tranchant de leur outil manuel. Pour cela, ils enfonçaient cette enclume miniature dans la terre afin de battre le fer de la faux.

D’autres outils sont venus compléter ce petit écomusée de la vie agricole picarde, en plein air, comme une baratte miniature pour fabriquer le beurre à partir de la crème de lait, ou encore un semoir à engrais qu’on portait à même le corps pour adopter le célèbre geste de la semeuse. Il fallait alors savoir apprendre les bons mouvements et les coordonner entre eux. Les anciens expliquent alors : « pied droit en avant, main droite qui lance la matière, en éventail toujours », accompagnant le geste à la parole. Cela nécessitait de tenir compte du vent, mais surtout on mesure le poids de l’apprentissage qu’enduraient ces corps paysans.

La semeuse

En conséquence, une conclusion s’impose à la vue de ces outils d’antan : ils obligeaient à une manière d’être corporelle indispensable aux activités de production. Ce constat nous ramène vers les travaux des anthropologues de la corporéité, comme André Leroi-Gourhan[1] (1911-1986). Quelqu’un comme Jean-Pierre Warnier montre, par exemple, que nombre d’apprentissages passent par une domestication de ce corps au travail[2]. L’outil n’est donc pas seulement un moyen, il conditionne des manières d’être et de faire, ce qu’un Pierre Bourdieu nommera l’hexis corporelle.

« L’hexis corporelle est la mythologie politique réalisée, incorporée, devenue disposition permanente, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et, par-là, de sentir et de penser. »

In Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980, coll. « Le sens commun », p.117.

LE POIDS DE L’HISTOIRE : des vignes en temps de Covid

Les générations qui sont venues à ce « Rendez-vous des Alouettes », pour reprendre l’expression qui a été adoptée[3], sont pour la plupart d’entre elles postérieures à la Seconde Guerre Mondiale. N’empêche qu’elles ont été socialisées avec, pour repère temporel central, cet évènement dramatique qui a marqué le territoire. La région fut en effet longtemps placée dans la « Zone interdite », un secteur où l’occupation allemande était particulièrement draconienne.

Et justement, parmi les objets apportés, on trouve cette bobine de ficelle fabriquée à partir de… papier. Parce qu’à cette époque on manquait de tout, on fit preuve d’une inventivité certaine et les usines textiles de la vallée de la Nièvre, au nord-ouest d’Amiens, dont les célèbres Saint-Frères ou Carmichael, ont fabriqué à partir de ce qui était disponible. Or, dans les régions rurales la ficelle était indispensable, pour notamment lier les bottes de foin, et on n’hésita pas à rendre suffisamment résistante une matière aussi fragile que le papier pour servir de liant.

Cette innovation nous amène à ce passé qui sert souvent de différenciateur entre villages d’un même secteur, généralement assez semblables. Ainsi, Molliens-au-Bois dispose d’une caractéristique plutôt originale, que la commune partage avec quelques autres dans les environs. Il s’y trouve en effet des muches. Il s’agit de comprendre par ce terme picard signifiant « cachette », un réseau de souterrains qui servaient à se dissimuler lors des invasions, voire à y soustraire le bétail des razzias. Cette attitude consistant à s’enterrer devant l’envahisseur remonterait au Moyen . Dès cette époque, la province de Picardie (1477-1790)[4] aurait eu à subir nombre de descentes ravageuses, de la part des hordes de soudards qui pratiquaient la guerre pour les seigneurs qui les embauchaient à cet effet. Ces hommes d’armes se nourrissant sur le territoire, on comprend mieux que les paysans locaux aient eu pour réflexe de se mucher et de préserver leurs ressources alimentaires.

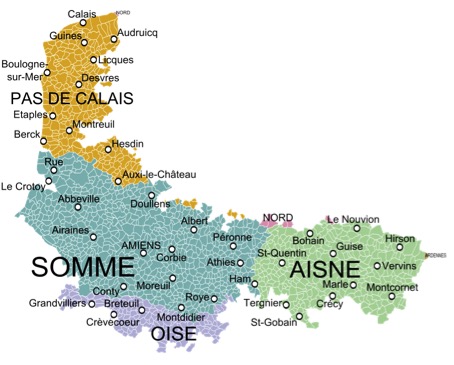

La province de Picardie à la fin du XVIIIe siècle

Et c’est justement à l’entrée redécouverte de ces muches que la ballade de fin de journée nous a amenés. C’est Jean-Pierre, ancien maire de la commune et passionné d’histoire locale, qui mena notre petite troupe pacifique vers les hauteurs de Molliens, dit « les Bois », par opposition à un autre Molliens, « au Val », alors que les deux villages sont aujourd’hui réunis. Pour ce faire, nous avons emprunté un sentier « des vignes ». En souvenir de ces vignobles qui produisaient, il faut bien le reconnaître, un breuvage assez rude au palais, on a planté quelques pieds à l’entrée du chemin escarpé, dont les sarments donnent un côté original au lieu.

Commença là notre première halte, en particulier pour évoquer le réchauffement climatique et ses effets inattendus. En effet, on a planté récemment sur un coteau du village exposé plein Sud, quelques centaines de pieds de cette plante grimpante qui produit le raisin. Ce Clos de la vigne des lapins a rassemblé en avril 2021 une bande de joyeux lurons rendus disponibles par la crise de la Covid 19. Le temps gagné par le confinement a donné l’idée d’occuper un terrain peu propice à la culture[5].

CULTIVER SA DIFFÉRENCE : les picards se muchent

La grimpette commença avec une petite inquiétude. Notre doyen, né en 1926, était en effet de la partie. Pour rien au monde il n’aurait manqué l’occasion de nous raconter ses souvenirs. Mais nos craintes se révélèrent infondées : Marcel grimpe mieux que personne. Il nous faussera d’ailleurs compagnie près du sommet, afin d’aller un peu plus haut encore… pour cause de pause pipi. Nous l’avons attendu en bas, le regardant dévaler la pente à grandes enjambées, le sourire aux lèvres comme un gamin qui aurait fait un bon tour.

L’entrée des muches de Molliens-au-Bois

.

Le motif de cette ascension était en quelque-sorte le clou de la sortie : évoquer, devant la petite maçonnerie en forme de puit, l’histoire de ces muches. Marcel y est descendu plus jeune bien entendu, Jean-Pierre également. C’était déjà dans leurs jeunesses l’occasion d’aller à l’aventure et ils ne s’en privèrent pas.

Commencent les interprétations. En dehors donc de quelques villages, dans les autres la trace de ces souterrains s’est perdue dans les profondeurs de la terre et même si l’on sait que les muches y ont existé, on n’en trouve plus trace d’ouverture. Contrairement à Molliens donc, où une entrée a été redécouverte.

Jean-Pierre devant Ch’labe à piques

En souvenir de ce passé atypique, une association de picardisants œuvrant pour la culture de la région y a fait réaliser une sculpture originale, faite de piques de pioches[6], collectées auprès des habitants du village. On raconte en effet que picard signifierait « piocheur », dans le sens de laboureur. Ainsi, à Paris on aurait appelé de ce terme tous les paysans qui vivaient au nord des vastes forêts du Senlisis et du Valois, parce que cette frontière naturelle marquait la césure entre l’univers des bûcherons et celui des cultivateurs.

Un néologisme éponymique qui aurait eu un certain succès à la suite de la bataille de Bouvines, en 1214, où la milice de ces paysans piocheurs se serait illustrée par sa hardiesse. On avance encore que le caractère de ces Picards, attachés aux libertés communales acquises par leurs villes drapières, leur aurait valu l’expression « têtes de pioches ». Mais c’est là une assertion qui frise avec le domaine de la légende. Laissons donc ces propos peu amènes.

En revanche, sur le plan historique, la discussion s’anime quant il s’agit de préciser l’origine de ces souterrains. 1635, comme voudrait le faire croire la plaque en fer forgé de la sculpture ? Jean-Pierre en doute et fait remonter à une date antérieure encore cette aptitude à se terrer. Mais surtout on pense ici que cette tendance pour les profondeurs se serait déclarée dès les premières invasions, donc au Moyen Âge, sitôt que la région a été zone frontière avec les voisins nordiques. Certes, elle se serait affirmée plus encore dans le courant du XVIe siècle, lorsque la couronne d’Espagne, grande rivale de celle de France, exerça sa tutelle sur les Pays-Bas, États issus du Saint-Empire romain germanique, entre 1556 et 1713. À partir de cette annexion, le royaume français s’est senti menacé, au Nord comme au Sud et commença une succession de guerres dont les paysans du secteur firent les frais, c’est un fait.

Cette fois, c’est l’historien qui parle. Parmi les promeneurs de ce samedi, on retrouve en effet un ancien sénateur du département, qui fut pendant la première partie de sa vie professionnelle enseignant dans cette discipline. On sent d’emblée l’orateur passionné par son sujet et nous applaudirons son cours improvisé au bord du chemin. En le regardant de plus près je réalise qu’il s’agit bien de cette figure connue, que j’ai croisée sous un chapiteau, sur les bords de la Somme, lors des « Rendez-vous du fleuve », qui marquaient une étape du « Grand projet vallée de Somme ». À cette époque, l’élu était président du Conseil général du département. Il avait apprécié mon propos sur cette forme de « néo-totémisme », que je percevais alors dans la figure du fleuve « colonne vertébrale », promue par l’assemblée départementale pour servir d’axe de développement du territoire. C’était ironique bien entendu, mais j’avais eu droit à ses félicitations pendant que nous grillions tous deux nos cigarettes devant ce chapiteau où venaient d’avoir lieu les échanges. Dans les libertés facétieuses permises, voire valorisées, par le collectif La Forge, je m’étais laissé aller à cette inspiration ouverte par Claude Lévi-Strauss[7]. Le totem fluvial venait ainsi à la rescousse des visées développementalistes d’élus soucieux de trouver une image fédératrice et surtout consensuelle : l’eau rassemble au-delà des clivages de classe…

Les choses s’étaient corsées un peu plus tard, lorsque le livre restituant la démarche de notre association était paru[8]. Nous y dénoncions en effet l’éviction par l’assemblée départementale d’une autre bande de joyeux lurons, issus du monde des ouvriers du Nord Pas-de-Calais, qui avaient élu domicile pour leurs loisirs de grands pêcheurs devant l’éternel sur un terrain du département, en bord de Somme justement. Ces « classes pop », qui taquinaient l’anguille devant leurs bungalows de bric et de broc, faisaient un peu tache dans les projets touristiques e nos élus, lesquels visaient des populations plus « distinguées » et surtout mieux pourvues économiquement.

Visiblement Monsieur le Sénateur ne nous en tient plus grief. Les choses se tassent avec le temps, mais La Forge n’a pas l’intention de perdre son caractère… disruptif, comme on dit désormais. Nous souhaitons de la sorte rester des « têtes de pioches », à notre manière.

Christophe Baticle

Travailleur intellectuel, surnuméraire ès Sciences sociales

Faisant fonction d’enseignant-chercheur en sociologie, anthropologie,

sciences de l’éducation et sciences sanitaires et sociales

Laboratoire Habiter le Monde

Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Université catholique de Lille

[1] Né à Paris, ce célèbre chercheur a laissé, jusqu’à sa mort en 1986, une série de textes qui ont permis de comprendre que la technique est intimement liée à la culture. Au départ spécialiste de la préhistoire, Leroi-Gourhan a pensé les méthodes et les outils comme un prolongement de la pensée, mais estimait encore que la réflexion s’alimentait des technologies adoptées par les humains. Voir Milieu et techniques (qui constitue le second volume de Évolution et techniques), Paris, Albin Michel, 1945, coll. « Sciences d’aujourd’hui ».

[2] Cf. Construire la culture matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, Presses universitaires de France, 1999, coll. « Sciences sociales et sociétés ».

[3] C’est un des interlocuteurs qui a posé la question, au commencement de ce cheminement champêtre, il y a maintenant une bonne année : « Est-ce qu’on pourra parler des alouettes ? » Les alouettes ? Ces oiseaux caractéristiques des champs ? Oui, car elles tendent à disparaître et, pour lui, c’était là un symptôme des transformations intervenues dans les campagnes du Nord de la France.

[4] Pendant longtemps le terme Picard désigna des individus, comme ce « Guillaume le Picard », mort en 1098, lors de la toute première croisade. Par la suite, au XIIIe siècle, le mot rassembla une nation d’étudiants de la Sorbonne, l’une des universités qui apparaissaient alors en nombre très restreint en Europe. Il s’agissait à ce moment d’une communauté linguistique du nord de la France, mais qui s’étendit aussi aux locuteurs de l’actuelle Wallonie. Quant à la province de Picardie, il faudra attendre la fin du Moyen Âge pour qu’elle devienne une entité politique, en particulier parce qu’elle réunissait les terres qui faisaient frontière avec les Pays-Bas de cette époque, sous domination bourguignonne. On parle alors des « marches » du royaume de France, dont le marquis est le défenseur officiel.

[5] Voir Cultures locales

[6] L’association Picaresk, en 2017.

[7] Cf. Le totémisme aujourd’hui, Paris, Presses universitaires de France, 1962.

[8] Cf. Nous sommes ici. Habiter un bord de fleuve : une zone de réhabilitation paysagère, Creil, Éditions Dumerchez, 2010.

Action réalisée

Auteur.e.s Christophe Baticle

Productions liés

- Myriam et Manuel, Camille et Alban, rencontre

- « Il fait bon vivre à Molliens »

- On n’est pas des producteurs d’images

- Rassemblement des Alouettes 2023 dans le Jardin de Maryse